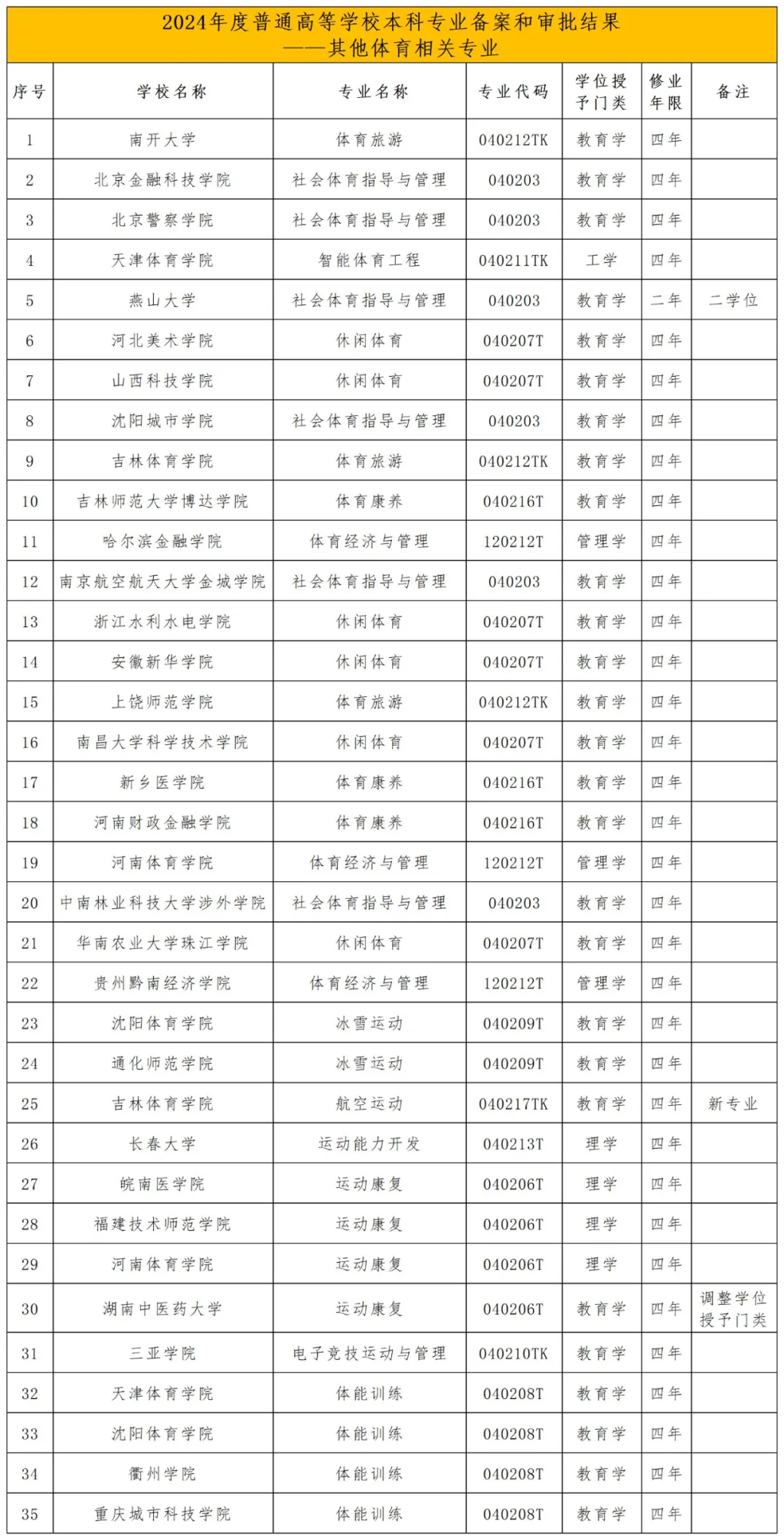

日前,教育部发布了《2024年度普通高等学校本科专业备案和审批结果》,全国范围内新增、撤销、调整专业点3424个,29种新专业亮相,调整力度不小。

“双一流”高校新增前十专业中

运动训练是唯一体育学类专业

据央视新闻统计,近五年“双一流”高校新增专业达1068个。

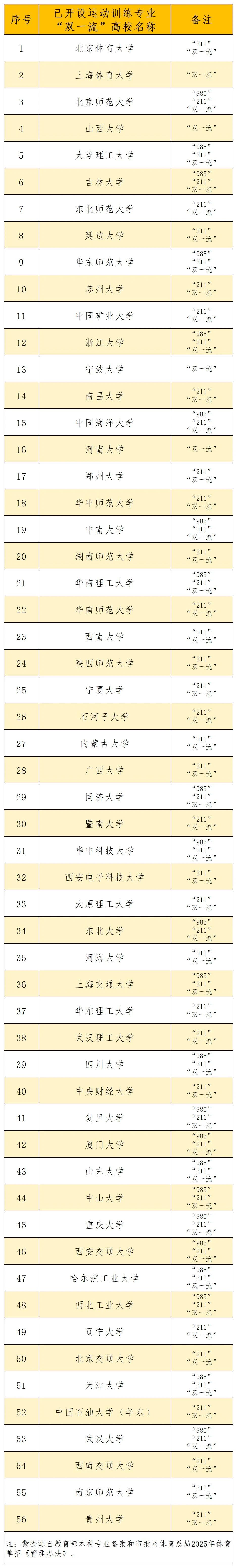

在以“智能”“工程”为主的新增浪潮中,“运动训练”以25个新增量位列第六,是前十中唯一的体育学类专业。

该专业属于教育学类,培养内容涵盖运动技能、训练理论、体能管理等。

图源:央视新闻微信公众号

图源:央视新闻微信公众号

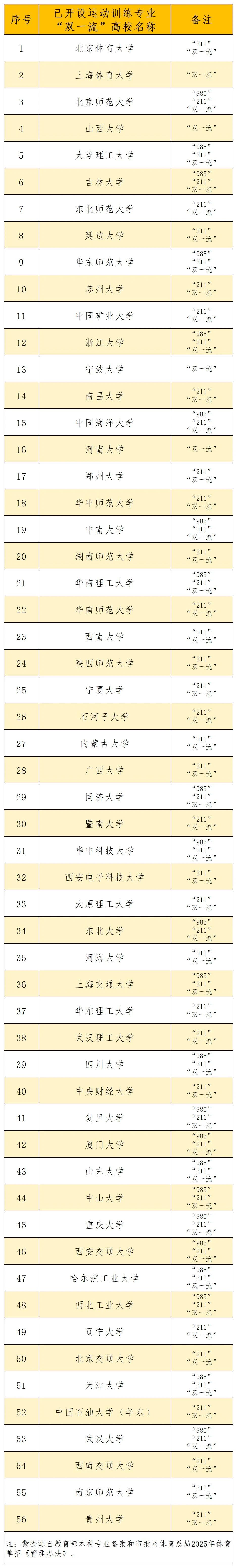

作为一个过去由体育院校主导开设的专业,运动训练在双一流院校中存量少、空白多、新增空间大。近年来,随着“健康中国”战略持续推进、“体教融合”成为政策共识,一些综合性大学开始主动“补位”。仅近五年,就有复旦大学、中山大学、上海交通大学等25所双一流院校新设该专业。截至目前,已有56所“双一流”高校开设运动训练专业。已开设运动训练专业的56所“双一流”高校名单:

注:人工统计,仅供参考

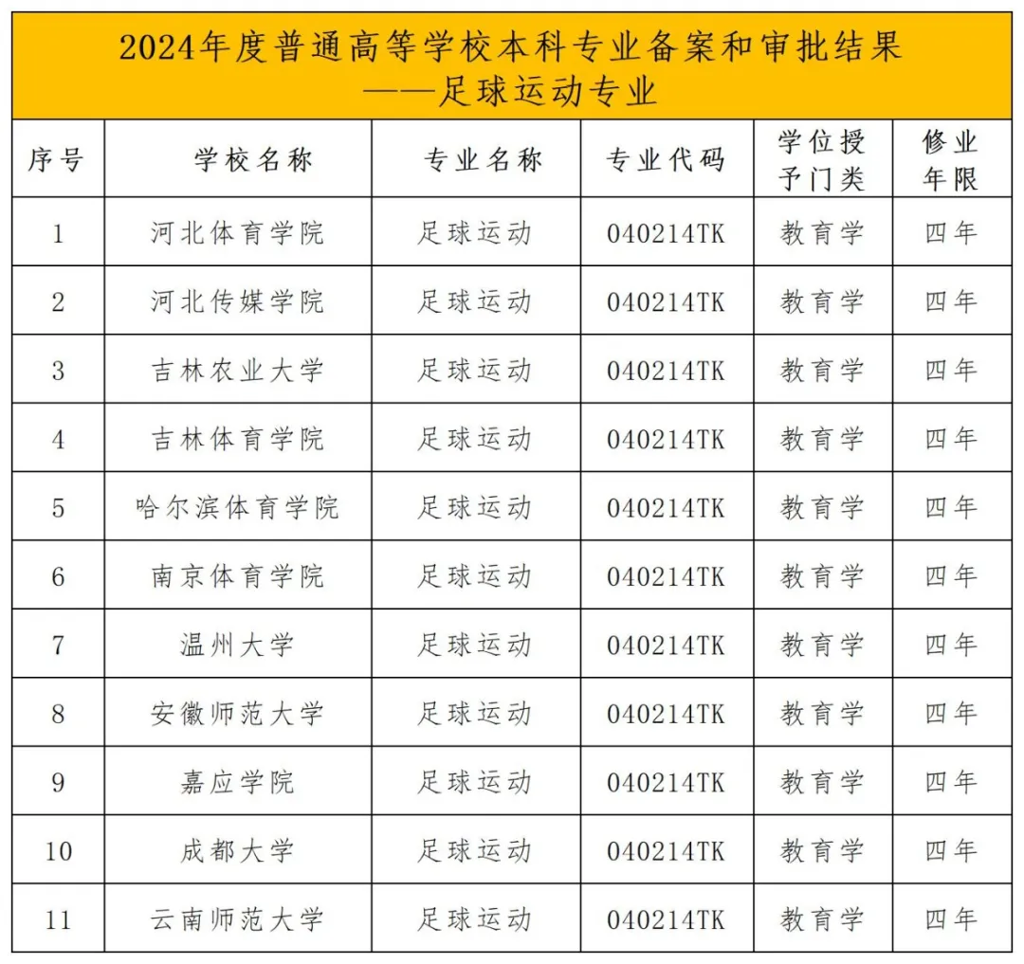

不仅如此,“健康”“运动”也正成为高校专业建设的新关键词:既有面向专项竞技项目的“冰雪运动”(东北师范大学)、“足球运动”(河海大学等)。也有健康支持类的“运动康复”(北京航空航天大学)、“健康科学与技术”(上海交通大学)。专业新增数量的多少,除了受战略导向和社会需求驱动,也受“存量基础”影响。新增多少并不完全等同于热门程度,“上新”与否还取决于高校原有布点的饱和程度。

体教联盟曾梳理过14所体育类院校运动训练专业本科阶段的核心课程,介绍了通过体育单招上大学后运动训练专业需要学习的内容以及为什么学习这些内容,下方内容供大家参考。

本科高校的运动训练专业是一个综合性学科,旨在培养具备高水平运动训练理论与实践能力的专业人才。所以就读运动训练专业的学生将会学习一系列与体育科学、运动技术和管理相关的课程,主要包括但不限于以下内容:

基础理论课程包括运动训练学、运动解剖学、运动生理学、运动生物力学以及运动心理学等课程。

上述课程是运动训练专业的理论基础,其他课程则是在此基础上衍生而来,因此运动训练专业学生入学后,首先要通过学习基础课程打牢运动训练专业知识的底座,基础牢固,才能厚积薄发。

将来,运动训练专业的学生有很大概率会走向体育教师或者体育教练员岗位,因此在拥有了丰富的训练和竞赛经验的基础上,通过学习运动训练学的科学方法和技巧,可以更深入地理解运动过程中的生理、心理和生物力学原理,进而帮助自身以及其他运动员提高运动技能和竞技表现。

包括运动技术分析与诊断、运动选材学、运动营养与恢复、运动损伤与治疗等课程。以运动选材学为例,学习该课程是为了可以更加科学选拔具有运动潜力的苗子。不过,运动选材学不仅关注运动员的身体条件,还包括心理、技术、战术等多方面因素,有助于帮助运动员全面发展。而通过学习运动技术分析与诊断课程,可以帮助教练员和体育教师提高技术纠正和提升的技能。作为未来体育教练员和体育教师从业者,要学会对训练资源、时间、人员等的高效组织和管理。同时要学习如何科学地制定和执行训练计划,确保运动员的训练既系统又有效。因此,运动训练管理学、竞赛组织与实践等课程也是运动训练专业的必修课程。专项技能训练对于每一位运动训练专业的学生来讲都不陌生,甚至在进入大学之前,大家都以学生身份经历过某个项目的专项技能训练,比如足球、篮球、排球等集体球类项目或者田径、游泳等基础大项。通过体育单招进入运动训练专业学习后,身份也将迎来转变,在继续以学生身份参与专项技术训练与参加竞赛的同时,更多的将从训练者转变为训练设计者。换言之,逐渐从运动员身份向专业教练员身份转变。为此,在精进专项技术的同时,更多的理论课程比如教育学、教学方法、运动损伤预防与恢复等也是需要重点学习与掌握的核心课程。部分具有前瞻性的专业体育类院校会引导学生学习包括体育法、学校体育学等课程,帮助学生全面理解体育领域的顶层设计,以更好地在体育领域大展拳脚,培养出与社会需求紧密相连的专业人才。学以致用,运动训练专业的学生学习专业理论类知识,最终是为了将理论知识转化为专业实践,在专业实践过程中,帮助运动员获得全方位的提高与进步。可以说,专业实践便是运动训练专业的学生从运动员向专业教练员身份转变的过程。通过上述课程的持续学习,运动训练专业学生不仅能够掌握专业基础理论,还能获得专业实践操作技能,为将来从事运动员训练、体育教学、竞赛组织管理等工作打下基础。注:由于不同学校侧重点有所不同,最终课程安排以院校实际安排为准,本文仅供参考。各位准大学生们,为即将到来的专项考试和文化考试加油吧,今年秋天希望大家都可以去理想的大学报到。

图源:央视新闻微信公众号

图源:央视新闻微信公众号